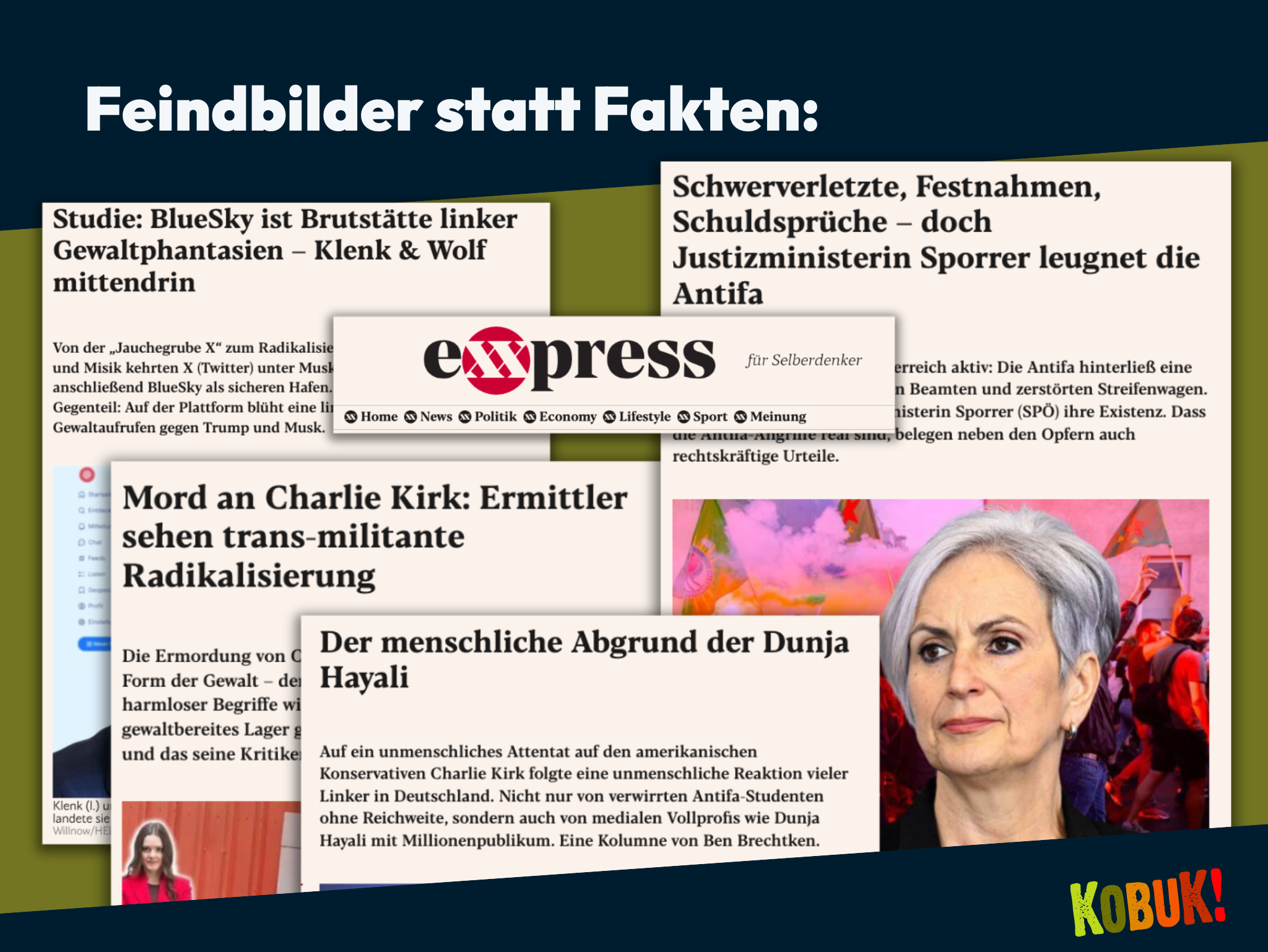

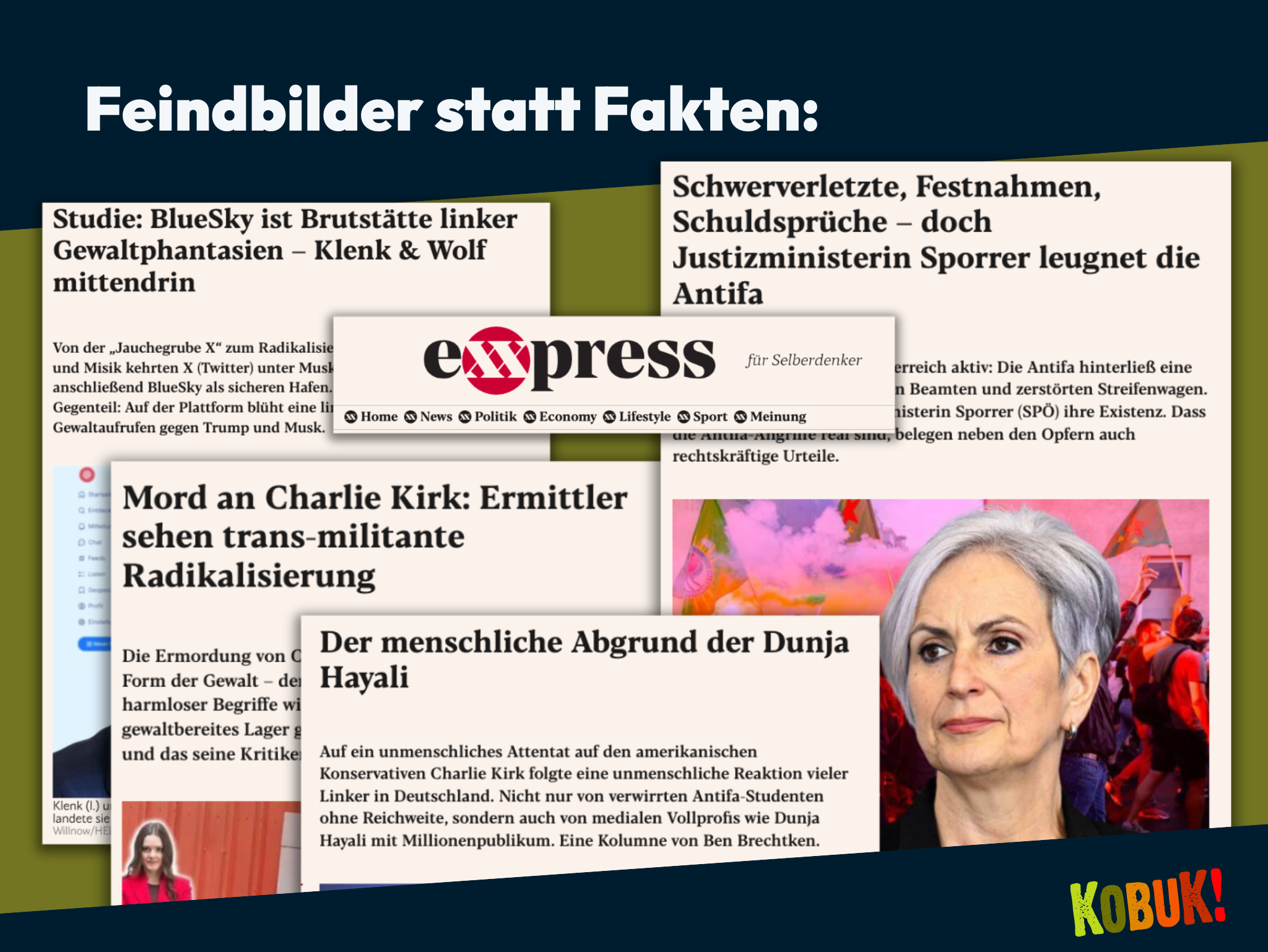

Der „Trans-Terror“ ist der neue Islamismus, die österreichische Justizministerin kennt die „Antifa“ nicht und Bluesky ist eine Brutstätte für Gewaltfantasien: Jenseitige Behauptungen und Falschmeldungen sind wir vom Exxpress gewohnt, aber seit der Ermordung von Charlie Kirk hat sich auch dort etwas verschoben. Die Seite arbeitet sich an Feindbildern ab und lässt vor allem die eigene politische Agenda Geschichten erzählen – auch wenn die mit der Wahrheit wenig zu tun haben.

Schuld ist der „Trans-Terror“

Schon die erste Meldung des Exxpress zur Ermordung von Charlie Kirk, Aktivist der neuen amerikanischen Rechten, war bezeichnend: „Linke schießen auf US- Aktivist und Trump-Unterstützer“ hieß es zunächst, wie das APA-Archiv, das mittlerweile gelöschte Facebook-Posting und nicht zuletzt die URL des Artikels bestätigen. Der Titel wurde nachträglich geändert.

Trotzdem bleibt das Narrativ auch zwei Wochen später bestehen: „Die Linken“ haben den Tod von Kirk zu verantworten. Sie seien es, die den „Trans-Terror“ decken würden. Eine entsprechende Analyse liefert Nius, Exxpress-Partnermedium und Mehrheitseigentümer, der Exxpress übernimmt sie. Darin wird eine „Trans-Fanatiker“-Bewegung erfunden, die systematisch Gewalt gegen Kritiker ausübt. Für ein solches Phänomen gibt es keine Belege – deshalb stützt sich die Autorin auch auf Einzelfälle, in denen Täter Transpersonen waren und suggeriert damit eine Kausalität. „Was einst die islamistische Blitzradikalisierung war, ist heute immer öfter eine Online-Radikalisierung im militanten Trans-Milieu“, so das Fazit.

Das Titelbild zum „Trans-Terror“ zeigt übrigens Menschen, die 2023 „eine von Rechtsextremen angefeindete Dragshow schützen. Sie sind weder trans noch Terroristen“, klärt der Spiegel-Journalist Anton Rainer auf Bluesky auf.

Es ist auch ein Zeichen für die „abgründige Stillosigkeit der linken Meute“ (Exxpress–Kolumnist Heinzlmaier), wenn Kirks Tod in den Augen des Exxpress nicht ausreichend betrauert wird. So notiert sich die Plattform, dass Bundespräsident Alexander van der Bellen vor fünf Jahren zwar eine Reaktion auf den Tod von George Floyd und die „Black lives matter“-Bewegung verfasst hat, sich bei Kirk aber nicht öffentlich geäußert hat. Dass im EU-Parlament keine Schweigeminute für Kirk genehmigt wurde, ist für das Blatt selbstverständlich ein „Skandal“.

„Babler in den USA – aber trotzdem kein Kommentar zu Charlie Kirk“ ist dem Exxpress sogar eine Schlagzeile wert. Geschrieben hat den Artikel übrigens eine Autorin, die dort laut LinkedIn-Eintrag gleich eine Doppelrolle in „Sales und Redaktion“ innehat.